ルネサスの2024年度統合報告書は、環境保全と持続的成長戦略の強化に向けた一連のマイルストーンを紹介しています。

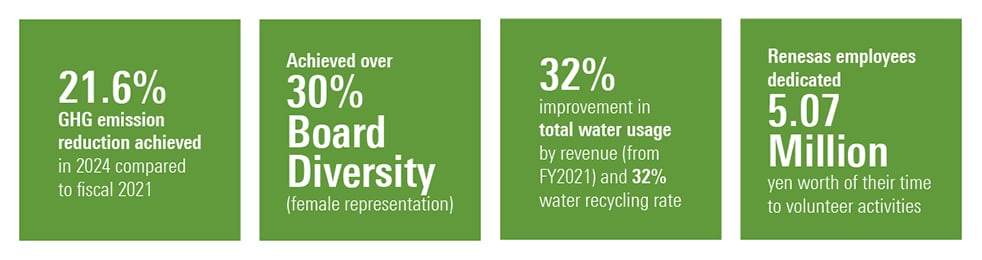

この1年間で、ルネサスは省エネルギー施策の一環として、冷凍庫、ボイラー、コンプレッサ、ポンプなどを高効率な機器に更新するなど、2021年比で温室効果ガス排出量を21.6%削減しました。また、液体から固体への変化で発生する蒸発エネルギーの活用や、冷却負荷を軽減するための冬季フリークーリングの導入などにより、天然資源の再利用も強化しました。そのほか、排熱の回収と再利用、散水加湿(従来の機械式冷暖房を補完する蒸発冷却方法)といった取り組みを実施しました。

ルネサスは、廃棄物のリサイクル率を目標水準である90%超に保ち、2010年比で揮発性有機化合物(VOC)排出量を約70%削減しました。さらに、中国の北京および蘇州の工場において水利用効率の目標を設定し、これを達成することで、グローバルな水資源の保全も推進しました。これらの活動により、2021年比で売上高あたりの水使用量を32%改善し、水リサイクル率も32%を達成しました。

2024年統合報告書の発行に際し、執行役員 兼 オペレーションヘッドの片岡 健と、Vice President 兼 CEOのChief of StaffであるCharles Kawashimaに、環境保全およびサステナビリティに関する取り組みについてインタビューを実施しました。

聞き手:まず、ルネサスにとっての最大の環境リスクと課題、そしてそれらに対する取り組みは何でしょうか。

片岡:本報告書をご覧いただければ、まず、当社が持続可能な未来の実現に向けて着実に取り組んでいることをおわかりいただけると思います。

半導体業界は、エネルギー消費が大きく、大量の水を使用し、温室効果ガス(GHG)の 排出量が多い材料に依存しています。そのため、当社の課題は、半導体業界全体が抱える課題を反映しています。ルネサスにとって最も重要なのは引き続き気候変動への取り組みであり、国際的に認知された目標に沿ったGHG排出量の削減に取り組んでいます。スコープ1排出量の約80%を占めるパーフルオロカーボンガス(PFC)については、削減目標を設定するとともに、PFC使用量の最適化や、より地球温暖化係数(GWP)の低い代替ガスの調査をサプライヤと連携して進めています。

スコープ2のGHG排出量への対応としては、電力が最大の温室効果ガス排出源であるため、省エネ施策や再生可能エネルギーの導入(FIT非化石証書の購入)を行っています。また、中国およびマレーシアの生産拠点において、太陽光発電の導入も進めています。

聞き手:ルネサスでは、環境負荷の低減と財務的成長とのバランスをどのようにとっているのでしょうか。

片岡:財務的成長の加速と環境負荷の最小化を両立させるには、ステークホルダの期待を正確に理解することが不可欠です。この両立を実現するために、再生可能エネルギーの活用、より効率的な資源の利用、環境に配慮した製品設計、社会的責任の遂行、報告の透明性を推し進める必要があります。また、このバランスを保つには自社内だけでなく、サプライチェーン全体での取り組みが求められると認識しており、環境負荷低減に必要な環境基準の確立に向けてサプライヤとも連携しています。

聞き手:2025年に予定している新たな取り組みやプログラムについて教えてください。

片岡:取り組みの一つは、カーボンニュートラル達成の加速です。当社は本年度、カーボンニュートラルの達成目標を2050年から2040年へと前倒ししました。この見直しは、昨年度にステークホルダの期待を調査し、ルネサスの取り組みとのギャップを把握した結果です。気候変動対策に関する従来の目標とグローバルな動向との間に差があると認識したため、直ちにより意欲的な目標を設定しました。具体的な取り組みとして、2040年までに再生可能エネルギーの導入率100%を達成するという新たな目標を掲げました。

聞き手:ステークホルダーの期待に応えるための、他の取り組みはありますか?

Kawashima:ステークホルダはルネサスに対して循環型経済への貢献を期待しており、財務成長の維持のみならず、気候変動への対応、持続可能な製品の開発、そして環境データの透明性ある開示も求めています。当社は、ルネサスの環境パフォーマンスを同業他社との比較や業界ベンチマークを通じて評価し、自社の立ち位置や改善点を特定しています。

その一環として、世界的に認知された環境目標の達成に向けた施策を展開しています。持続可能な製品開発では、製品環境評価を通じて化学物質の管理や材料使用による環境負荷の低減に取り組んでいます。データの信頼性を高めるため、第三者検証レポートを活用し、年次統合報告書や定期的なウェブサイト更新を通じて、透明性を確保しています。さらに、年2回のeラーニングを通じた社員向けの環境教育を積極的に実施しており、これらがルネサスのサステナビリティ活動の基盤となっています。

聞き手:ガバナンスの観点では、昨年はどのような進展がありましたか?

Kawashima:サステナビリティ推進を加速する取り組みの一環として、サステナビリティ部門を新設しました。ここに環境チームを統合して組織全体のサステナビリティ活動を集約しました。さらに、サステナビリティ部門が主導する部門横断のサステナビリティ運営チーム(SOT)を設置しました。このSOTが企業全体のサステナビリティ活動の調整役を担います。たとえば、SOTの環境チームはエネルギー削減の取り組みを主導し、調達チームはサプライヤのESG(Environment、Social、 Governance)評価を推進します。もし部門がサステナビリティ目標を達成できなかった場合には、「実施または説明」方式を導入し、目標未達の理由を明確にした上でSOTに対する今後のアクションプランの提示を求めています。

また、取締役会による監督の下、監査委員会の活動にサステナビリティを組み込み「監査・サステナビリティ委員会」としました。サステナビリティ活動を監督する責任と権限を監査委員会に与えることで、サステナビリティに関する取組みとコーポレートガバナンスの統合に努めています。これらにより、環境施策のより効率的な運営が可能となり、効率性と説明責任の向上、規制遵守およびステークホルダとの連携が強化されました。

聞き手:来年を見据えたとき、ルネサスが直面する主なサステナビリティの課題はどのようなものでしょうか。また、取締役会ではそれにどのように備えていますか。

Kawashima:重点課題としては、カーボンニュートラル目標への対応強化、サプライチェーン全体におけるESG遵守の徹底、そして国際規制の急速な変化への適応が挙げられます。これらの課題に対処するため、SOTを通じて部門横断的な連携を推進し、2030年および2040年を見据えたアクションプランを策定しました。これにより、サステナビリティを中心に据えた成長戦略を加速させています。

もちろん、短期的な利益目標とのバランスを取りつつ、サステナビリティ投資に取り組んでいます。この目的に対応するため、監査・サステナビリティ委員会がESG施策による長期的な影響を評価しています。さらに、規制の進展に迅速に対応する仕組みを強化し、単に規制に適合するだけでなく、ルネサスが業界のサステナビリティ基準をリードする存在となることを展望しています。

聞き手:ありがとうございました。

ニュース&各種リソース

ページ 2025年6月10日 |